Lackmustest für das Sowjetregime: Die Ukrainische Helsinki-Gruppe

RGOW 03–04/2025

In der Sowjetukraine entstand unter dem Eindruck der Schlussakte von Helsinki eine Helsinki-Gruppe, um sich für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen. Trotz des hohen persönlichen Risikos exponierten sich die Gründungsmitglieder und publizierten zahlreiche Dokumente. Bereits nach wenigen Monaten wurden die meisten von ihnen verhaftet. Dennoch leisteten sie Historisches, denn mit ihren Aktivitäten brachen sie das Schweigen in der Sowjetunion.

Dieser Inhalt steht nur registrierten Usern zur Verfügung!

Falls Sie noch keinen Zugang erworben haben, bieten wir Ihnen die folgenden Abos. Das Abo gilt für ein Kalenderjahr und verlängert sich, wenn es nicht bis zum 15. November schriftlich beim Forum RGOW gekündigt wird. Bestellungen, Kündigungen und Reklamationen sind an

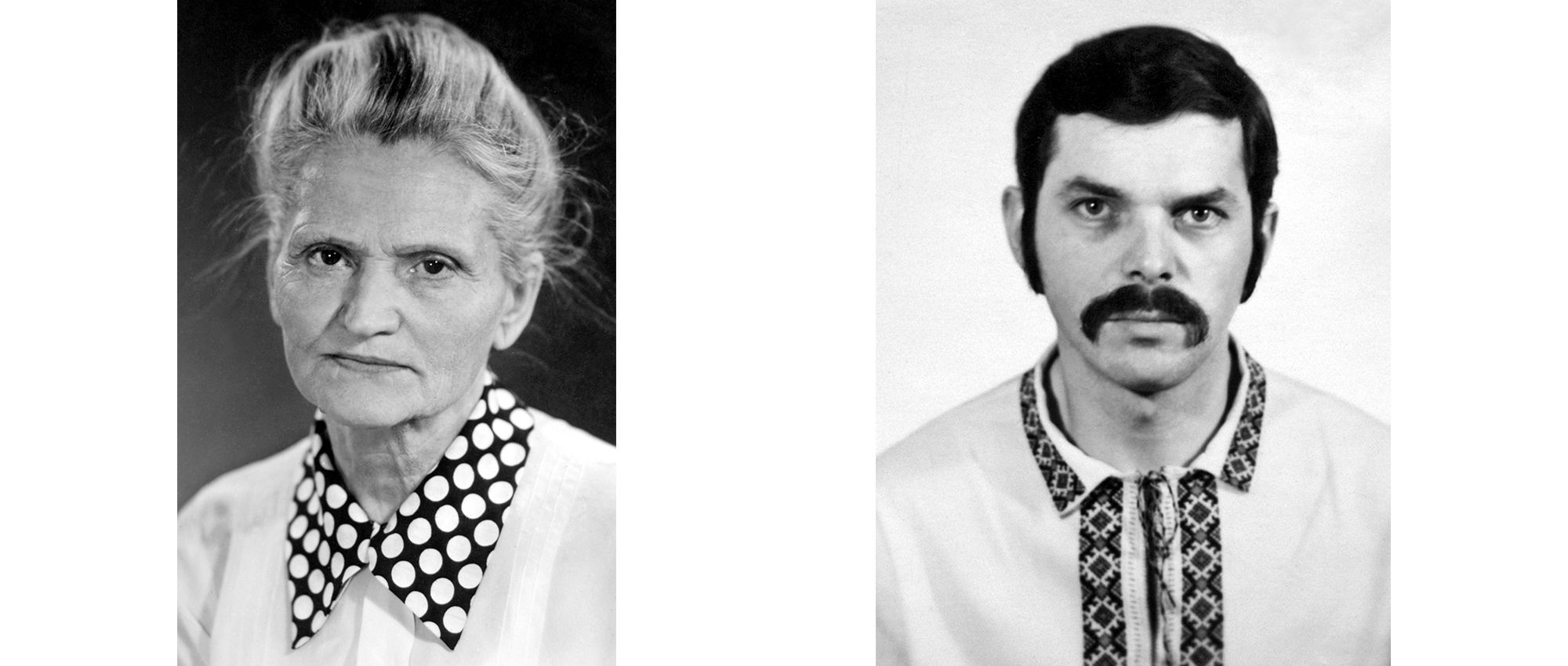

Bild: l: Oksana Meschko, die bereits in den 1940er und 1950er Jahren für mehrere Jahre in einem Arbeitslager inhaftiert gewesen war, lud den Autor in die UHG ein. r: Myroslav Marynovych gehörte zu den jüngsten Mitgliedern der UHG (Fotos: Myroslav Marynovych).